ブログBlog

気になるお悩みや最新治療について、ぜひ参考になさってください。

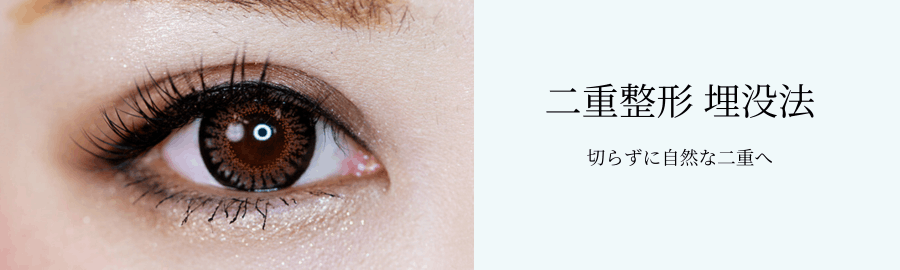

埋没法の基礎――「切らない二重術」の仕組みをやさしく解説

はじめに

「切らない二重」の埋没法は、上まぶたの皮膚と内側の組織を細い糸でつなぎ、目を開いたときにその線で皮膚が折れやすくなるようにする方法です。

はじめての方が迷いやすいのは、次の3点です。

1.なぜ糸で二重が出るのか(仕組み)

2.「2か所固定・3か所固定」など、留める箇所の数の意味

3.瞼板法・挙筋法・ループ法など、方法の違い(どんな人に向くか)

この記事では、まぶたの基礎、埋没法の原理、術式ごとの特徴、適応と限界について分かりやすく整理します。

二重はなぜできるのか

上まぶたには、目を開ける筋肉(上眼瞼挙筋)と、その先端にある薄い腱膜(挙筋腱膜)があり、挙筋腱膜の一部が皮膚側に“くっつく”ことで、まぶたを持ち上げたときに皮膚が折りたたまれて二重が現れます。

日本人では、まぶたの皮膚と内側の組織の“つながり”が弱かったり、その位置が低いところにある方が比較的多く、そのため一重や奥二重になりやすい傾向があります(※個人差があります。

埋没法のしくみ

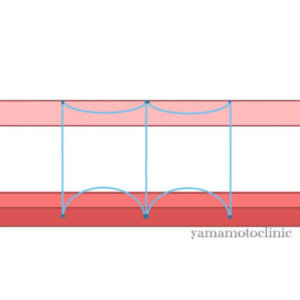

埋没法は、まぶたの表面から極細の糸を通して、皮膚と深部(瞼板や挙筋腱膜)を結びます。糸が「皮膚→(通過)→深部→皮膚」と短いループを作り、その部分が開眼時に軽く引かれて折れ目が生じます。これにより、一本のラインとして自然な二重になります。

「何点留め」とは何か?

「1点・2点・3点留め」といった表現は、正確には「1か所固定・2か所固定・3か所固定」のことで、、片側のまぶたにいくつ固定ポイントを作るかという意味です。

しかし、固定箇所を増やせば必ず質が上がるわけではありません。、むやみに増やすと糸玉の違和感やまぶたへの負担が増えることもあります。

大切なのは、まぶたの厚み・希望するデザインや幅・食い込みの強さ・どの層に糸をかけるかなどを考えて、それに合わせて術式を選ぶことが縦横です

1点止め:1本の糸を用いて上まぶたの皮膚と内側の組織を結ぶ方法

3点止め:1点止めを3カ所に行う方法

私がお来pなっているループ法(連続・交差式)

複数の糸をループ状に連続させて“点”ではなく、“面”でまぶたを支える方法です。2本の糸同士を交差させ、ライン全体を一体化させることで、自然さと持続性の両立をねらいます。

適応の見極めと糸処理の丁寧さが必要です。2本の糸は中央で世より合わせることで糸が緩みにくくなります。

メリット

1.2本の糸を組み合わせるため、片方がゆるんでももう一方が支えとなり、ラインのズレが起きにくい。

2.糸が接する組織の“面積”が増え、1点止め・2点止めに比べて緩みにくい。

3.中央で糸が寄り合う部分に瘢痕が形成されやすく、そこがアンカーとなって二重が保たれやすい。

固定場所の違いにより術式

糸を内側の組織のどこに固定するかにより術式が異なります。

1)瞼板法

瞼板法は、まつ毛のすぐ裏にある硬い板状の組織(瞼板)に糸をかけ、皮膚側で結んで二重の折り目をつくる方法です。構造がシンプルで折り目が出やすく、いわゆる“食い込み”が適度に出るため、自然さと持続性のバランスを取りやすいのが特徴です。まぶたの厚みが薄め〜中等度の方と相性がよく、ダウンタイムも比較的抑えやすい傾向があります。

一方で、まぶたが厚い、脂肪が多い、あるいは幅広いラインを強く希望する場合は、ラインの安定が難しく緩みや不整が生じやすくなることがあります。

2)挙筋法

挙筋法は、上まぶたの目を開ける眼瞼挙筋に糸をかけて皮膚と連結する方法です。開瞼の力が伝わりやすい層を使うため、強い食い込みを作らなくてもラインが出やすく、自然な動きと幅感を保ちやすいのが特長です。

ただし、糸を深く入れ過ぎて挙筋そのものを強く巻き込んだり、腱膜を過度に固定すると、可動が妨げられて「まぶたが重く感じる・上げにくい(下垂様の症状)」ことがあります。

“デザイン”の基本(末広・平行・奥二重)

二重の形は大きく、末広(内側は狭く外に行くほど広がる)、平行(内側から外側まで幅が近い)、奥二重(ごく控えめで自然)に分けられます。

・骨格(眼窩の開き、眉の位置)

・皮膚の厚みや脂肪の量

・まぶたを開く力(眼瞼下垂の有無)

・職業や校則などの生活背景

まぶたの厚み・開瞼力・蒙古ひだ・ご希望のデザインを総合して、その方に合う幅を決めていきます。

ご持参の写真は有用ですが、条件が異なればご希望どおりには再現できないため、あくまで参考資料として拝見します。

鏡の前で実際に幅をシミュレーションし、まばたきや目の開き方を確認しながら、無理のない幅を選ぶと後悔が少なくなります。

誰に向く?誰に向かない?

向きやすいケース:

・皮膚が薄め~中等度で、まぶたの厚みが強すぎない

・控えめ~中等度の幅を希望する

・大きな眼瞼下垂がない(=目を開ける力が十分)

慎重に判断するケース:

・厚ぼったいまぶた、眉下の皮膚弛緩が強い

・まぶたが下がって開けにくい状態(眼瞼下垂)や、長年のコンタクト使用により目を開く力が低下している場合。

・過去の手術や傷跡で解剖が変化している

この場合は、埋没法だけではご希望の幅や形を長期的な安定が難しいため、切開法やほかの治療(眉下切開・眼瞼下垂手術など)のほうが適している場合もあります。

埋没法のメリットとデメリット

メリット:

・切らないためダウンタイムが比較的短い

・やり直し・微調整が可能

・費用負担が切開より抑えられることが多い

デメリット:

・糸で固定する方法(いわば仮縫い)のため、ラインが浅くなる・外れる可能性があります。

・無理な幅や条件では安定しにくい

・糸玉の違和感、露出、異物反応などの合併症があり得る

利点とデメリットを把握したうえで、目的と条件に合致するかを段階的に検討していくことが重要です。

「長持ち」の現実的な考え方

二重がどれだけ安定して続くかは、固定の数や方法名だけで決まるものではありません。次の項目を核にすることが大切です。

・選ぶ幅(広すぎると短期の腫れが増え、安定に時間が必要)

・まぶたの厚み・脂肪量

・目を開ける力(眼瞼下垂の有無)

・生活習慣(強くこする、長風呂・サウナ・飲酒直後の負荷など)

医師の技術に加えて、患者さまの幅の選び方と術後の扱いが、結果の安定を左右します。

よくある疑問に答えます

Q:留める箇所の数は多いほど良いのですか?

A:いいえ。多ければ良いとは限りません。まぶたの状態とご希望に合わせて、必要なぶんだけ固定するのが最も安定します。

Q:瞼板法と挙筋法、どっちが取れにくい?

A:一概には言えません。 まぶたの厚み・目を開く力・希望の幅や形で向き不向きが変わります。診察しながら、患者さんに合う方法を選びます。

Q:平行二重は誰でも可能?

A:瞼の状態で決まります。 蒙古ひだの強さ、まぶたの厚み、目を開く力などによっては、無理な幅は不自然になったり戻りやすくなります。診察で末広〜平行寄りの中から、日常生活に無理のない「現実的な幅」を、診察でご一緒に決めていきます。また、必要に応じて目頭切開の併用も検討します。

Q:埋没は将来ずっと持つ?

A:埋没法は一生そのままを保証する治療ではありません。年齢や体質、生活の影響で二重が弱まることがあります。その際は、再手術や切開法など最適な方法をご提案します。

切開法とのちがい(位置づけ)

切開法は、余剰皮膚や脂肪を取り除いたり位置を整え、強固な折れ目を作れる一方、ダウンタイム(回復期間)が長く、原則としてもトンい戻りにくいです。

埋没法は、ダウンタイムが短いのですが、戻りやすいです。

どちらが優れているかではなく、目的・まぶたの条件・許容できる回復期間で選び方が変わります。

まとめ

埋没法は、細い糸で上まぶたの皮膚と内側を数か所でつなぎ、目を開く力をその位置に伝えて折れ目を出しやすくする方法です。

留める箇所の数や方法名の違いは、この「つなぎ方」の違いにすぎません。

基本の仕組みを知っておくと、カウンセリングでの相談がスムーズになり、後悔の少ない選択につながります。

当院の料金・治療方針

関連記事|二重埋没法をもっと理解したい方へ

1)埋没法で失敗しないために ― 二重手術前に知っておく7つのポイントとクリニック選びのコツ

手術前に知っておきたい基本的なポイントや、クリニック選びの注意点について

2) 二重手術は受診当日には受けない|見積もりは何度でも確認を。複数院受診を当たり前に

当日手術の誘導で迷いやすいポイント、セカンドオピニオンの重要性について

3) 二重埋没法で後悔しないために|受ける前に確認したい10のチェックポイント

後悔しないために確認しておきたい「10の視点」をまとめました。

4)末広・平行・奥二重――あなたに合う「二重幅と形」の選び方

どの二重幅やデザインが自分に合うのか迷っている方へ

5)埋没法の腫れ・内出血はどれくらい? 早く引かせるコツまで解説

術後の腫れや内出血の程度、経過の目安、早く引かせるためのポイントについて知りたい方へ

まずは「あなたの理想のライン」を確認してみませんか?

ネットでどれだけ調べても、最後に一番大切なのは「自分のまぶたでどうなるか」を知る

とです。当院では専用の器具を使い、数秒であなたの理想の二重ラインをシミュレーションします。無理な勧誘は一切ありません。新しい自分に出会う第一歩を、ここから踏み出してみてください。

▶︎お問い合わせ・ご予約はこちら

あわせて読みたい決定版ガイド

後悔しない二重埋没法・完全ガイド|失敗・料金・痛みの不安を記事で解消

「料金の本当のこと」「痛くない麻酔の秘密」「失敗しないためのポイント」など、後悔しないために知っておくべき専門記事をすべて凝縮しました。

クリニックからのお知らせ

当院の具体的な術式、詳しい料金表はホームページの「二重埋没法」専用ページからご確認いただけます。

▶︎ 二重埋没法について詳しくはこちら(HP公式ページへ)

お問い合わせ

お問い合わせ

LINE登録

LINE登録